1. Questòes initrigantes

No mínimo, é preocupante a diferença entre as recomendações universais de oferta proteica nos pacientes graves (1,2-2 g/kg/dia) e o que o “mundo real” consegue atingir na maioria dos pacientes (0,8-1,0 g/kg/dia), nos melhores casos. Principais diretrizes1,2,3, com base em ensaios clínicos, têm sugerido uma média de oferta de 1,5 g/kg/dia, a qual foi definida como o nível de consumo associado com a menor taxa de catabolismo.4,5,6 Muitos estudos observacionais sugerem que essas recomendações demonstram resultados positivos nos desfechos clínicos.7, 8 Na prática, revelou-se em grandes estudos recentes randomizados que a importância da meta calórica é inversamente proporcional à de proteína que os mesmos pacientes recebem nesses estudos.

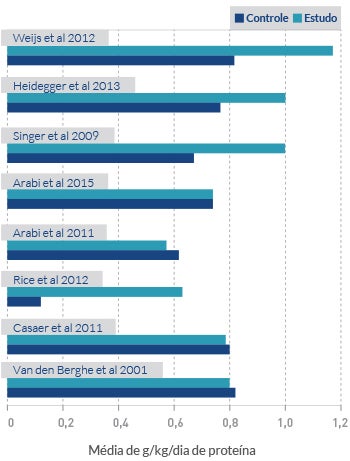

A figura 1 compila nos principais estudos 8-15 a quantidade de proteína prescrita como meta e o que realmente os pacientes receberam. Essa lacuna na meta deixa clara a negligência dada para essa determinada estratégia, que é o pilar para amenizar as sequelas a que o catabolismo expõe o paciente inflamado crítico.

Figura 1 - Resultados dos principais estudos que avaliaram o consumo proteico 8-15

2. Falha de orientação

Qual é o problema?

O “gap” entre o volume recomendado e a aplicação real dessa quantidade de proteína pode ter várias explicações. Mesmo que a fisiopatologia esteja bem estabelecida e o prescritor esteja convencido, o problema recai no controle dessa oferta que não é efetivamente dada ao paciente, nem auditada.

Singer e Cohen tentam explicar, em um artigo de revisão publicado, que esse mau exemplo dado sobre a oferta proteica pode ser explicado por três principais fatores: 1) a ausência de critérios para definir a desnutrição na UTI; 2) as diretrizes não explicam claramente a fisiopatologia da resposta metabólica, bem como o catabolismo envolvido; 3) maior importância dada ao alvo calórico em detrimento à meta proteica.16 Importante ressaltar que essa lacuna também acompanha importantes estratégias que deveriam ser perseguidas como a estratégia ventilatória protetora e em um campo mais abrangente às recomendações dos “bundles do Surviving Sepsis Campaign”.17

A educação é um elemento muito importante na mudança de práticas, como demonstrado em um estudo nacional conduzido por Gouvea et al.18 Esse estudo mostrou que a sequência de um programa de educação para médicos intensivistas aumentou significativamente a introdução precoce da nutrição enteral, a redução nos dias de jejum, bem como houve um acréscimo na quantidade de energia fornecida. De forma surpreendente, a oferta proteica não foi escolhida como alvo. Idealmente, os programas de educação devem incluir estratégias de comunicação direcionadas a diferentes grupos, de modo que a aplicação no caso específico da meta proteica possa ser bem-sucedida.

O projeto ACERTO, um modelo brasileiro, é outro exemplo da implementação da prática baseada em evidências, com reflexo na recuperação do paciente cirúrgico. Hospitais que implementaram as intervenções recomendadas alcançaram taxas de melhoria na assistência e redução de custos.19

3. Quais as principais evidências sobre oferta proteica?

Em que pesem algumas características, os estudos observacionais podem reduzir sua potência, mas trazem dados interessantes que vêm ao encontro de uma tendência nas publicações recentes,enfatizando a importância da oferta proteica na UTI como fator de grande impacto no prognóstico. Kreyman et al em uma metanálise submeteram 1.107 pacientes à medida do balanço nitrogenado (BN) e observaram que a proteólise (avaliadapela análise do BN) guarda uma relação com a gravidade clínica. A proteólise encontra-se aumentada em pacientes graves (1,2 g a 3,1 g/kg/dia), moderadamente aumentada em injúrias intermediárias (0,8 g a 1,2 g/kg/dia) e minimamente elevada em indivíduos saudáveis (<0,8 g/kg/ dia). Na amostra total, observouse que até 35% do total de pacientes avaliados apresentavam deficits de proteína ao redor de 1,5 g a 2,0 g/kg/dia de proteína.20

Em 2009, Alberda et al realizaram uma observação sobre a relação entre a oferta proteica e calórica em um estudo multicêntrico com 2.772 pacientes. Além do efeito benéfico do maior aporte calórico, observou-se que o impacto da oferta adicional de 30 g/dia de proteína associou-se a um risco relativo (RR) de mortalidade de 0,84 (IC95%=0,74- 0,96; p=0,008), abrindo caminhos para novas investigações.21

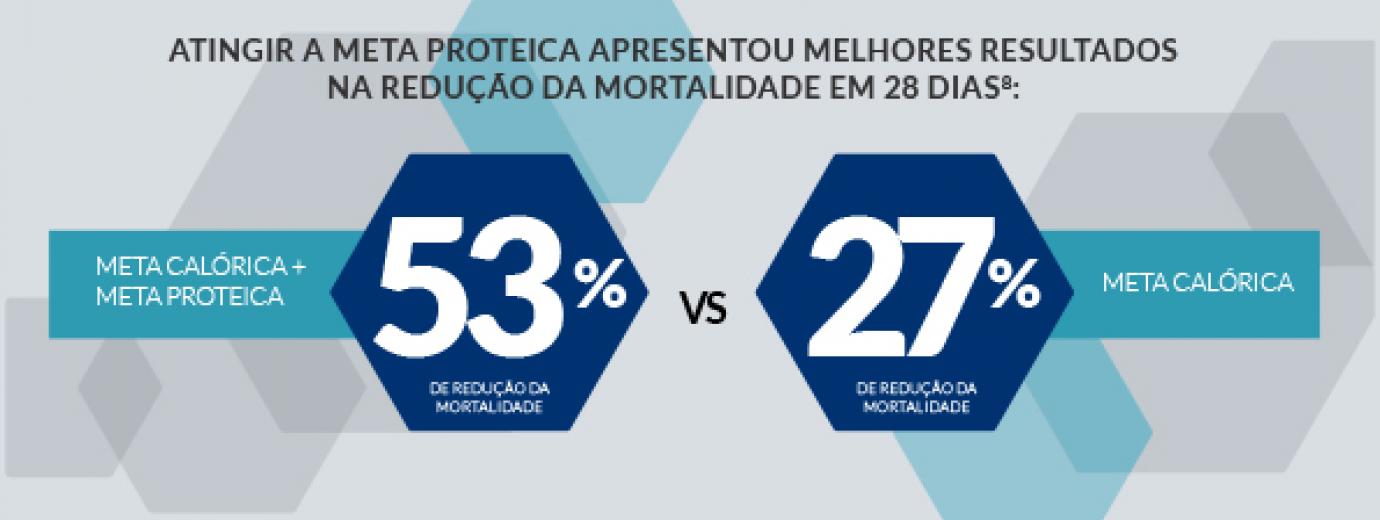

Dois outros estudos, ambos publicados em 2012, retrataram a importância da oferta proteica em pacientes graves. Um deles, realizado por Weijs et al, prospectivo, no qual foram randomizados 886 pacientes sob ventilação mecânica. O suporte nutricional seguiu as recomendações da calorimetria indireta e provisão de proteínas de, no mínimo, 1,2 g/kg/dia. O efeito sobre a mortalidade de 28 dias foi calculado pela regressão de Cox, considerando: metas proteica e calórica atingidas, apenas meta calórica atingida ou nenhuma das metas atingidas. A mortalidade de 28 dias reduziuse em 27% (razão de risco de 0,83, intervalo de confiança de 0,67–1,01) nos que atingiram a meta energética (valor não significativo), e em 53% naqueles com sucesso tanto calórico quanto proteico (razão de risco de 0,47, intervalo de confiança de 0,31–0,73, valor significativo). Os autores concluíram nesse estudo que a nutrição ótima em pacientes críticos, definida por metas de energia e proteína, está associada a uma queda de cerca de 50% na mortalidade de 28 dias, enquanto que a ingestão satisfatória apenas de calorias não está associada à redução na mortalidade.8

Outro estudo publicado no mesmo ano por Allingstrup et al comparou, em uma amostra de 113 pacientes, três grupos estatisticamente diferentes de acordo com a oferta proteica: alta (1,6 g/kg dia), média (1,06 g/kg/dia) e baixa (0,79 g/kg/dia). Esse estudo mostrou que a sobrevida teve relação direta com a melhor oferta proteica.7

4. O que pode-se concluir?

Atualmente, a conscientização dos valores e taxas da oferta proteica parece estar mais próxima do profissional prescritor. Os fatores que resultam na falha da implementação dessa estratégia parecem ser múltiplos e agravados por processos administrativos e logísticos inadequados. Compreender as razões por trás de falhas de mudança de comportamento e ganhar o comprometimento da equipe envolvida nesse processo é o primeiro passo em direção ao sucesso.

Dessa maneira, outro grande aliado é o indicador de qualidade da média de proteína ofertada. O segundo passo é usar a comunicação e o trabalho em equipe para envolver todos os profissionais em um processo planejado, enfatizando os benefícios de tais transformações. Quando isso for alcançado, a avaliação permanente da rotina diária, ou seja, auditoria e reconhecimento de quaisquer realizações serão obrigatórios para manter a estabilidade do processo.

Referências bibliográficas

1. Kreymann KG, Berger MM, Deutz NEP. ESPEN guidelines on enteral nutrition: intensive care. Clin. Nutr. 2006;25:210-223. 2. McClave SA, Martindale RG, Vanek VW et al; American College of Critical Care Medicine; Society of Critical Care Medicine. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009;33:277-316. 3. Singer P, Berger MM, Van den Berghe G et al. ESPEN guidelines on parenteral nutrition: intensive care. Clin. Nutr. 2009;33:387-400. 4. Wolfe RR, Goodenough RD, Burke JF, Wolfe MH. Response of protein and urea kinetics in burn patients to different levels of protein intake. Ann Surg. 1983;197:163-171. 5. Ishibashi N, Plank LD, Sando K, Hill GL. Optimal protein requirement during the first 2 weeks after the onset of critical illness. Crit Care Med. 1998;26:1529-1535. 6. Hoffer LJ. Protein and energy provision in critical illness. Am J Clin. Nutr. 2003;78:906-911. 7. Allingstrup MJ, Esmailzadeh N, Wilkens Knudsen A et al. Provision of protein and energy in relation to measured requirements in intensive care patients. Clin. Nutr. 2012;31:462-468. 8. Weijs PJM, Stapel SN, de Groot SDW et al. Optimal protein and energy nutrition decreases mortality in mechanically ventilated, critically ill patients: a prospective observational cohort study. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012;36:60-68. 9. Heidegger CP, Berger MM, Graf S et al. Optimisation of energy provision with supplemental parenteral nutrition in critically ill patients: a randomized controlled clinical trial. Lancet. 2013;318:385-393. 10. Singer P, Anbar R, Cohen J et al. The Tight Calorie Control Study (TICACOS): a prospective, randomized, controlled study of nutritional support in critically ill patients. Intensive Care Med. 2009;37:601-609. 11. Arabi YM, Aldawood AS, Haddad SH et al. Permissive Underfeeding or Standard Enteral Feeding in Critically Ill Adults. N Engl J Med. 2015;372:2398-408. 12. Arabi YM, Tamim HM, Dhar GS, Al-Dawood A, Al-Sultan M, Sakkijha MH, Kahoul SH, Brits R (2011). Permissive underfeeding and intensive insulin therapy in critically ill patients: arandomized controlled trial. Am J Clin. Nutr 93(3):569–577. 13. Rice TW, Wheeler AP, Thompson BT, Steingrub J, Hite RD, Moss M, Morris A, Dong N, Rock P, National Heart, Lung and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Clinical Trials Network (2012) Initial trophic vs full enteral feeding in patients with acute lung injury: the EDEN randomized trial. JAMA 307:795–803. 14. Casaer MP, Mesotten D, Hermans G et al. Early versus late parenteral nutrition in critically ill adults. N Engl J Med. 2011;365:506-17. 15. Van den Berghe Van den Berghe G, Wouters P et al. Intensive insulin therapy in critically ill patients. N Engl J Med. 2001;345:1359-1367. 16. Singer P, Cohen JD. To Implement Guidelines: The (Bad) Example of Protein Administration in the ICU. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2013; 37: 294. 17. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012; Intensive Care Med. 2013;39:165-228. 18. Castro MG, Pompilio CE, Horie LM et al. Education program on medical nutrition and length of stay of critically ill patients. Clin Nutr. 2013;32:1061-6. 19. Aguilar-Nascimento JE, Bicudo-Salomão A, Caporossi C, Silva RM et al. Acerto pós-operatório: avaliação dos resultados da implantação de um protocolo multidisciplinar de cuidados peri-operatórios em cirurgia geral. Rev. Col. Bras. Cir. 2006; 33:181-88. 20. Kreymann G, DeLegge MH, Luft G et al. The ratio of energy expenditure to nitrogen loss in diverse patient groups – a systematic review. Clin. Nutr. 2012;31:168-75. 21. Alberda C, Gramlich L, Jones N et al. The relationship between nutritional intake and clinical outcomes in critically ill patients: results of an international multicenter observational study. Intensive Care Med. 2009;35:1728-37.

1. QUESTÕES INTRIGANTES

No mínimo, é preocupante a diferença entre as recomendações universais de oferta proteica nos pacientes graves (1,2-2 g/kg/dia) e o que o “mundo real” consegue atingir na maioria dos pacientes (0,8-1,0 g/kg/dia), nos melhores casos. Principais diretrizes1,2,3, com base em ensaios clínicos, têm sugerido uma média de oferta de 1,5 g/kg/dia, a qual foi definida como o nível de consumo associado com a menor taxa de catabolismo.4,5,6 Muitos estudos observacionais sugerem que essas recomendações demonstram resultados positivos nos desfechos clínicos.7, 8 Na prática, revelou-se em grandes estudos recentes randomizados que a importância da meta calórica é inversamente proporcional à de proteína que os mesmos pacientes recebem nesses estudos.

Faça o Login ou Cadastre-se para ver todos os conteúdos exclusivos